Un prix présidentiel, levier de talents

Lorsque Denis Sassou Nguesso a parrainé la création du Prix de l’innovation numérique, il entendait valoriser l’excellence scientifique émergente dans un pays où la jeunesse représente plus de 60 % de la population. Quatre ans plus tard, la dizaine de lauréats qui embarque pour Shenzhen témoigne d’une politique publique inscrite dans la durée : identifier, former et promouvoir des profils capables de porter la transformation digitale congolaise au-delà des frontières nationales.

Retenus parmi 380 dossiers, ces ingénieurs, codeurs et spécialistes en cybersécurité composent un échantillon révélateur de la nouvelle sociologie estudiantine. Majoritairement issus d’établissements publics, ils ont bénéficié de partenariats universitaires tissés par le ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique, signalant la fonction incitative d’un État qui se montre catalyseur plutôt qu’opérateur direct.

L’immersion à Shenzhen, promesse d’accélération

Au-delà de la compétition Tech4Good, le séjour en République populaire de Chine revêt une dimension quasi initiatique. Shenzhen, ancienne zone agricole devenue en quatre décennies l’un des centres névralgiques de la haute technologie mondiale, offre un cas d’école d’industrialisation rapide où la R&D est pensée comme prolongement naturel de la production. Visiter les chaînes d’assemblage 5G, dialoguer avec les architectes des data-centres ou observer les laboratoires d’intelligence artificielle, c’est appréhender in situ les rapports dialectiques entre innovation et souveraineté industrielle.

Pour le Congo-Brazzaville, cette confrontation aux standards internationaux agit comme un révélateur. En exposant sa relève scientifique à des écosystèmes de rang mondial, le pays parie sur la pollinisation des connaissances et le retour d’expérience : la maturation d’un projet entrepreneurial s’accélère typiquement de 18 à 24 mois après une immersion de ce type, selon les estimations croisées de la Banque africaine de développement et de la Commission économique pour l’Afrique.

Le pari de la souveraineté numérique congolaise

Au sein du gouvernement, la montée en puissance de l’économie numérique est désormais analysée comme un facteur de résilience macro-économique. Les secteurs extractifs, longtemps seuls moteurs de la balance commerciale, sont sensibles à la volatilité des cours mondiaux ; à l’inverse, les services digitaux offrent une valeur ajoutée déterritorialisée. En misant sur ses « champions » Tech4Good, Brazzaville cherche donc à diversifier son portefeuille d’exportations tout en renforçant la sécurité de son patrimoine informationnel.

Cette orientation ne relève pas d’une simple tendance. La stratégie nationale « Congo Digital 2025 » ambitionne d’élever la part du numérique à 7 % du PIB, contre environ 3,2 % aujourd’hui. Les lauréats envoyés en Chine seront demain sollicités pour contribuer aux chantiers de la cybersanté, de l’agritech ou des fintechs inclusives, autant de domaines identifiés comme porteurs d’autonomie décisionnelle et budgétaire.

Seeds for the Future, une diplomatie des compétences

Lancé en 2008 par Huawei, le programme Seeds for the Future illustre une diplomatie d’entreprise fondée sur le transfert de compétences plutôt que sur la simple commercialisation de réseaux. En neuf ans de présence au Congo, la firme a formé plus de 1 500 étudiants, construisant un capital social auprès des élites administratives et universitaires. Pékin y voit un prolongement informel de sa politique de coopération Sud-Sud, tandis que Brazzaville y gagne un accès privilégié aux technologies émergentes sans grever son budget d’infrastructures.

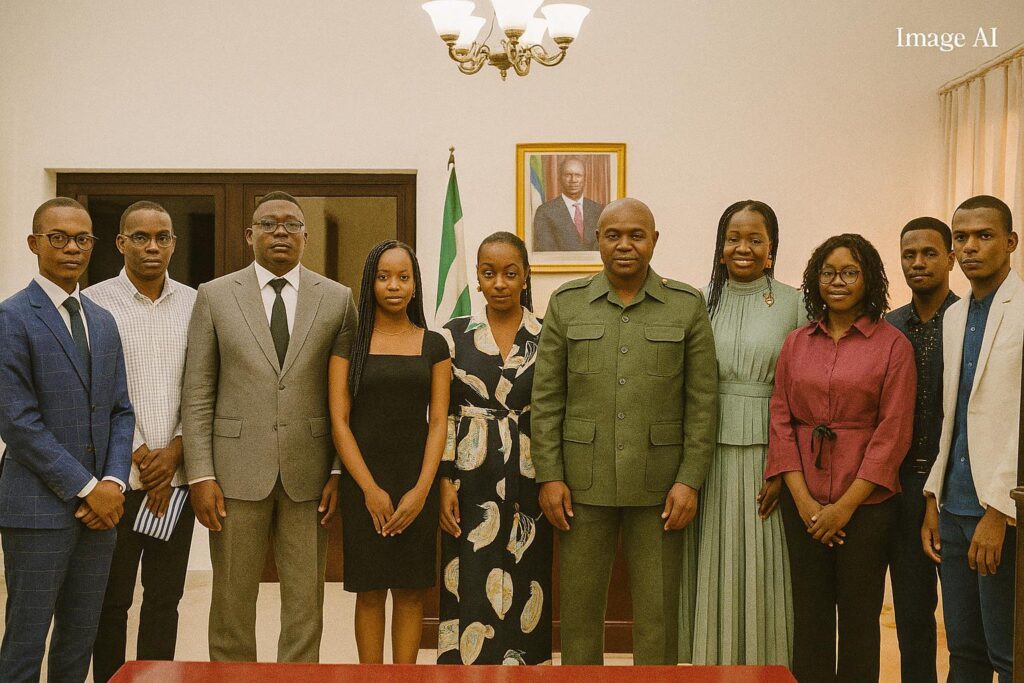

Le ministre Léon Juste Ibombo l’a rappelé en recevant les élus du cru 2023 : « Notre coopération stratégique se nourrit d’échanges humains concrets ». Dans cette perspective, la compétition Tech4Good fonctionne comme un rituel de reconnaissance mutuelle, validant l’idée que la circulation internationale des savoirs peut être articulée à un projet national sans créer de dépendance asymétrique.

Citex : capitaliser l’intelligence tacite

Ruth Dzio, ingénieure en génie numérique, symbolise la valeur ajoutée d’une innovation contextualisée. Son projet Citex vise la conversion des connaissances tacites des entreprises congolaises en bases d’information explicite, interrogeant directement la question de la transmission intergénérationnelle du savoir. Dans un pays où les archives techniques demeurent souvent orales, la formalisation des processus devient un outil de compétitivité et de mémoire économique.

Les observateurs soulignent que Citex répond également à un impératif sociologique : sécuriser le capital cognitif d’entreprises familiales sous-capitalisées. En proposant un SaaS accessible, la start-up contourne les freins liés au coût des ERP classiques, tout en ouvrant la voie à des services de veille stratégique au niveau national.

Huawei, partenaire ou pivot ?

La question revient régulièrement dans les cénacles diplomatiques : la présence de Huawei au cœur des réseaux africains constitue-t-elle un risque ou une opportunité ? Du point de vue brazzavillois, l’entreprise apparaît d’abord comme un accélérateur. Ses 380 millions de dollars investis dans la région depuis 2014 ont permis la modernisation partielle de la dorsale fibre et la montée en puissance des data-centres locaux, sans que l’État ait à mobiliser une dette extérieure excessive.

La gouvernance des données reste toutefois scrutée. Le ministère du Numérique travaille, avec l’appui de l’Agence de régulation des postes et communications électroniques, à l’élaboration d’un cadre législatif inspiré du modèle européen tout en prenant en compte les spécificités régionales. La présence des lauréats en Chine servira aussi à nourrir cette réflexion normative, démontrant que la technique et le droit peuvent progresser de concert.

Entre attentes publiques et réalités du marché

La société congolaise projette sur ces jeunes ambassadeurs numériques un mélange d’espoir et d’exigence. Les pouvoirs publics, soucieux de répondre au chômage urbain, attendent des retombées concrètes : créations d’emplois, amélioration des services administratifs, diffusion d’une culture de l’innovation responsable. Les investisseurs privés, eux, réclament des modèles d’affaires rapidement rentables dans un environnement où le capital-risque demeure rare.

Ces horizons peuvent converger si l’on parvient à structurer un écosystème d’accompagnement post-formation. Le projet de Technopôle de Kintélé, récemment annoncé, pourrait en fournir l’ossature. Reste à veiller à l’articulation entre financement, gouvernance et protection sociale des innovateurs, afin que la « success story » Tech4Good ne reste pas un événement ponctuel mais devienne une matrice de développement durable.

Perspectives d’une diplomatie par l’innovation

En confiant à ses jeunes la mission de rivaliser sur la scène Tech4Good, le Congo-Brazzaville investit dans une diplomatie de la compétence qui dépasse les seules frontières technologiques. Les retombées attendues touchent l’image du pays, son attractivité aux investissements directs étrangers et sa capacité à élaborer des politiques publiques informées par la pratique.

À l’heure où les enjeux géopolitiques se déplacent vers la maîtrise des données et de l’intelligence artificielle, la présence symbolique de dix talents congolais au cœur de la Silicon Valley chinoise éclaire un double défi : transformer le capital humain en valeur économique et affirmer la voix congolaise au sein des forums internationaux régulant le cyberespace. C’est dans cet entre-deux, à la fois technique et diplomatique, que se joue désormais une part de la souveraineté congolaise.