Une coopération ONU-Congo à haute intensité stratégique

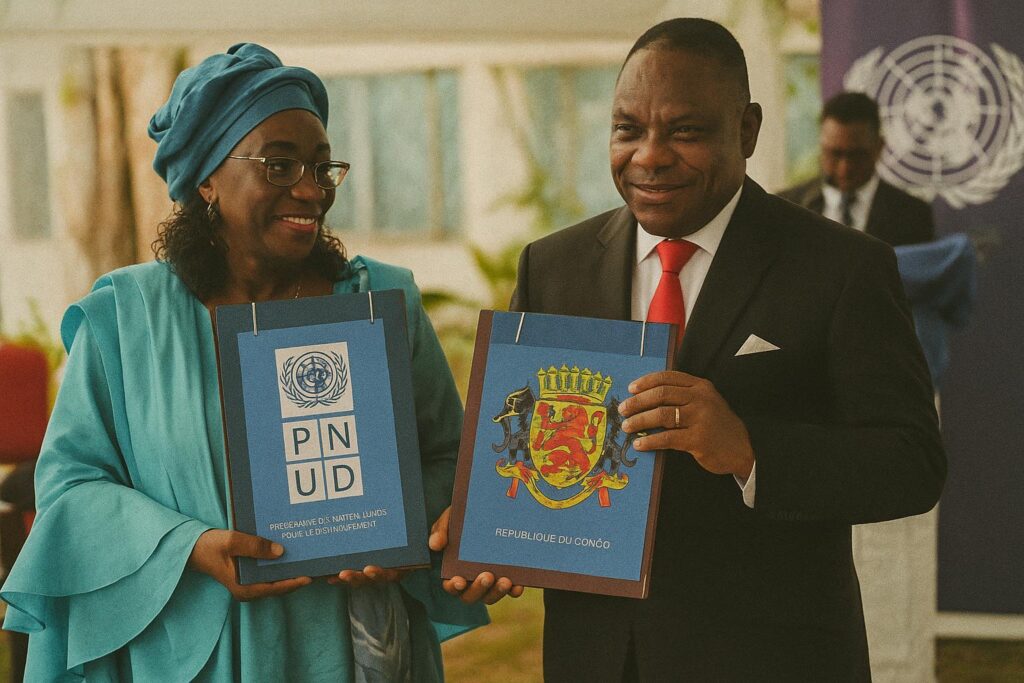

Annoncée à Brazzaville le 15 juillet, la signature du « Programme Congo créatif 2030 » cristallise la convergence d’intérêts entre le gouvernement congolais et le Programme des Nations unies pour le développement. La représentante résidente du Pnud, Adama-Dian Barry, a qualifié l’accord de « nouvelle ère où la force des idées pourra transformer l’économie nationale », rappelant que l’organisme onusien déploie depuis 2019 un réseau mondial de laboratoires d’accélération, les AccLabs, pour stimuler les politiques publiques fondées sur l’innovation. Cette démarche participe d’une diplomatie onusienne du savoir, laquelle entend renforcer les capacités endogènes plutôt que de répliquer des modèles exogènes. Dans cette optique, le Congo trouve un terrain d’expression pour son agenda de diversification économique, inscrit dans les orientations du Plan national de développement 2022-2026.

L’innovation, nouvel étendard de la diversification économique

Longtemps dépendante des hydrocarbures, l’économie congolaise cherche à élargir sa base productive afin de réduire sa vulnérabilité aux chocs exogènes. En érigeant l’innovation au rang de politique structurelle, l’exécutif congolais postule que la création de valeur ne se limitera plus à l’extraction de ressources naturelles mais se déclinera en services numériques, industries culturelles et solutions vertes. « Il est urgent de structurer, financer et institutionnaliser l’innovation, non plus comme exception mais comme politique publique centrale », a martelé le ministre de la Recherche scientifique et de l’Innovation technologique, Rigobert Maboundou. Son propos fait écho aux recommandations du rapport 2022 de la Commission économique pour l’Afrique, qui identifie la science et la technologie comme de puissants multiplicateurs de productivité sur le continent.

UniPod, futur carrefour des talents congolais

Pièce maîtresse du dispositif, le Centre national de l’innovation – baptisé UniPod – devrait voir le jour à Brazzaville. Sa mission consistera à agréger, accélérer et diffuser les initiatives locales, qu’elles proviennent d’étudiants, de start-up ou de chercheurs confirmés. Selon le recensement mené par l’AccLab congolais, plus de 250 solutions ont déjà émergé dans les quartiers urbains et les districts ruraux. Ces micro-germes d’innovation, souvent invisibles dans les statistiques classiques, témoignent d’un capital créatif que le pays ambitionne de convertir en prototypes industrialisables. La matérialisation d’UniPod est ainsi perçue comme une infrastructure symbolique : elle met en scène la volonté étatique de passer d’une logique de projets ponctuels à un écosystème pérenne.

Un écosystème appelé à l’inclusion généralisée

Au-delà des murs et des équipements, le succès du programme dépendra de son ancrage social. Le Congo abrite une jeunesse dont l’âge médian avoisine vingt ans. Pour beaucoup, l’économie numérique incarne une voie d’ascension sociale autant qu’un vecteur d’expression citoyenne. Le « Programme Congo créatif 2030 » intègre donc des volets de formation à l’entrepreneuriat, d’accompagnement juridique et de facilitation d’accès au capital-amorçage. En coulisse, la cellule de coordination Pnud-gouvernement envisage de mobiliser des fonds d’impact africains et de solliciter le secteur bancaire local afin que le continuum start-up-PME ne se rompe pas. Cette articulation entre inclusion financière et innovation sociale vise à prévenir la fracture numérique susceptible d’exacerber les inégalités territoriales.

Cap sur 2030 : des indicateurs de résilience mesurables

Le calendrier affiché se déploie jusqu’en 2030, horizon symbolique des Objectifs de développement durable. Un tableau de bord partagé, assorti d’indicateurs de résilience et de compétitivité, doit permettre d’évaluer la contribution réelle du programme à la diversification du PIB, à l’emploi des jeunes et à la réduction de l’empreinte carbone. Les experts du Pnud insistent sur la nature exploratoire du dispositif : il s’agit de tester, d’itérer et, le cas échéant, de recalibrer les politiques publiques en fonction des retours de terrain. Ce mode opératoire, emprunté aux méthodologies agiles du secteur privé, rompt avec la temporalité souvent rigide de l’action administrative et renforce la culture de la preuve dans la gouvernance congolaise.

Diplomatie du savoir et gouvernance partenariale

En appelant les partenaires techniques et financiers, mais aussi le monde académique et la société civile, à se mobiliser, le ministre Maboundou traduit une conception ouverte de la souveraineté scientifique. L’État conserve la maîtrise stratégique, tandis que la conception et l’exécution des projets s’hybrident avec l’expertise externe. Dans un contexte international où la compétition technologique redéfinit les rapports de force, le Congo mise sur la diplomatie du savoir pour consolider sa position. Si la réussite du « Programme Congo créatif 2030 » devait se confirmer, Brazzaville pourrait devenir un pôle régional de référence, attirant flux d’investissement, événements scientifiques et coopérations Sud-Sud. Pour l’heure, le pari repose sur la capacité collective à faire du capital humain un avantage comparatif durable, conformément à la vision nationale de développement portée par les autorités.