Un partenariat bilatéral aux racines anciennes

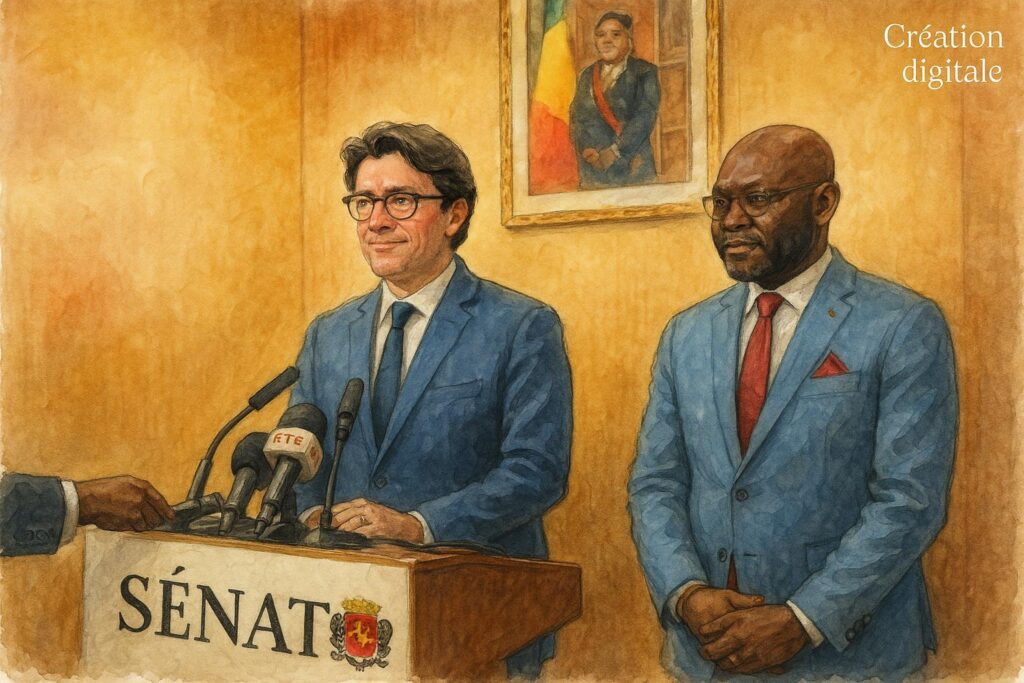

La visite à Brazzaville du maire français Olivier Araujo, reçue le 31 juillet par le président du Sénat congolais Pierre Ngolo, illustre la vitalité d’une relation qui, depuis l’indépendance, n’a jamais cessé de se densifier. Derrière les échanges cérémoniels se profile une ambition partagée : inscrire la question de l’assainissement au cœur d’une coopération technique de nouvelle génération, attentive aux impératifs climatiques et aux objectifs de développement durable.

L’État congolais, engagé depuis plusieurs années dans une diplomatie verte, voit dans cette main tendue un moyen de renforcer ses capacités tout en valorisant ses propres innovations. Du côté français, les collectivités territoriales multiplicatrices d’initiatives se positionnent comme courroies de transmission d’un savoir-faire industriel reconnu, sans imposer de modèles préfabriqués mais en recherchant, selon les mots d’Olivier Araujo, « une vision commune ».

L’assainissement, pivot d’une écologie urbaine inclusive

Brazzaville et Pointe-Noire, en forte croissance démographique, sont confrontées à des défis sanitaires récurrents liés aux eaux usées, à la collecte des déchets et à la gestion des inondations saisonnières. Dans ce contexte, l’assainissement ne se réduit plus à un simple service technique ; il devient un vecteur d’équité sociale, de résilience climatique et d’attractivité économique.

Le gouvernement congolais a inscrit ce secteur dans son Plan national de développement 2022-2026, en soulignant la nécessité d’infrastructures sobres en carbone et compatibles avec la protection des bassins versants du fleuve Congo. Les autorités entendent ainsi concilier l’accès universel aux services de base et la préservation des écosystèmes, anticipant les recommandations du GIEC relatives aux zones tropicales humides.

Les atouts techniques de la France au service des communes congolaises

Avec plus de 3 500 entreprises actives dans la filière de l’eau et des déchets, la France dispose d’un vivier d’expertises allant de la conception de stations d’épuration compactes à la valorisation énergétique des boues. Certaines de ces solutions ont déjà prouvé leur pertinence dans des contextes équatoriaux, notamment en Côte d’Ivoire et à Madagascar, où des partenariats décentralisés ont permis de réduire de 40 % les maladies hydriques, selon l’Agence française de développement.

Les discussions tenues à Brazzaville portent sur des programmes de jumelage entre la métropole de Lyon et plusieurs municipalités congolaises. Il s’agit de coproduire des schémas directeurs d’assainissement, de former des techniciens locaux et de mobiliser des financements innovants, comme les obligations vertes, afin de respecter la souveraineté décisionnelle congolaise tout en bénéficiant d’un accompagnement structurant.

Gouvernance locale et décentralisation : une accélération convergente

La rencontre entre Pierre Ngolo et Olivier Araujo a également mis l’accent sur la décentralisation, socle institutionnel d’une gestion de proximité des services publics. Depuis la révision constitutionnelle de 2015, le Congo a renforcé les compétences des départements et communes, ouvrant la voie à une allocation plus efficiente des ressources et à une meilleure redevabilité.

Cette évolution converge avec la tradition française du « communalisme », permettant des échanges politiques sur la fiscalité locale, la planification urbaine participative et la contractualisation État-collectivités. Comme l’a rappelé le président du Sénat, « la démarche proactive du Congo vise la consolidation d’un État unitaire décentralisé, capable de répondre aux aspirations écologiques de sa jeunesse ».

Santé publique et cohésion sociale, bénéfices attendus

Les projections du ministère congolais de la Santé indiquent qu’une amélioration de 10 % du taux de desserte en assainissement se traduirait par une baisse de 7 % des infections diarrhéiques chez les moins de cinq ans, soit une économie annuelle de près de deux milliards de francs CFA en dépenses hospitalières. Au-delà des chiffres, la dignité retrouvée des quartiers périphériques et la réduction des nuisances olfactives nourrissent un sentiment d’appartenance nationale renforcé.

Pour les diplomates européens, ce volet sanitaire constitue un argument majeur, inscrivant la coopération dans un cadre de stabilité sociale propice à l’investissement. La Banque africaine de développement, déjà impliquée dans la réhabilitation de la voirie de Brazzaville, observe qu’un environnement urbain sain agit comme un catalyseur de création d’emplois, notamment dans la collecte sélective et l’économie circulaire.

Perspectives régionales et financement vert

L’initiative Congo-France pourrait, à moyen terme, rayonner vers les pays voisins au travers de la Commission climat du Bassin du Congo, présidée par Denis Sassou Nguesso. Des corridors de compétence triangulaire — Congo, France, Afrique centrale — permettraient d’optimiser les coûts tout en mutualisant la recherche scientifique sur les pathogènes hydriques et les matériaux biosourcés.

Sur le plan financier, l’accès au marché européen de la taxonomie verte ouvre de nouvelles opportunités. Les municipalités congolaises préparent une première émission pilote d’obligations durables, avec l’appui technique de l’Agence française de développement et de la Banque des collectivités locales. Cette démarche consolide la crédibilité du Congo sur la scène climatique internationale, sans compromettre sa souveraineté budgétaire.

Enfin, la COP 29, prévue en 2024, offrira une tribune pour présenter les avancées de ce partenariat. En plaçant l’assainissement au centre des politiques d’adaptation, Brazzaville espère démontrer que la coopération décentralisée constitue un levier puissant pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris, tout en améliorant concrètement la qualité de vie des citoyens.