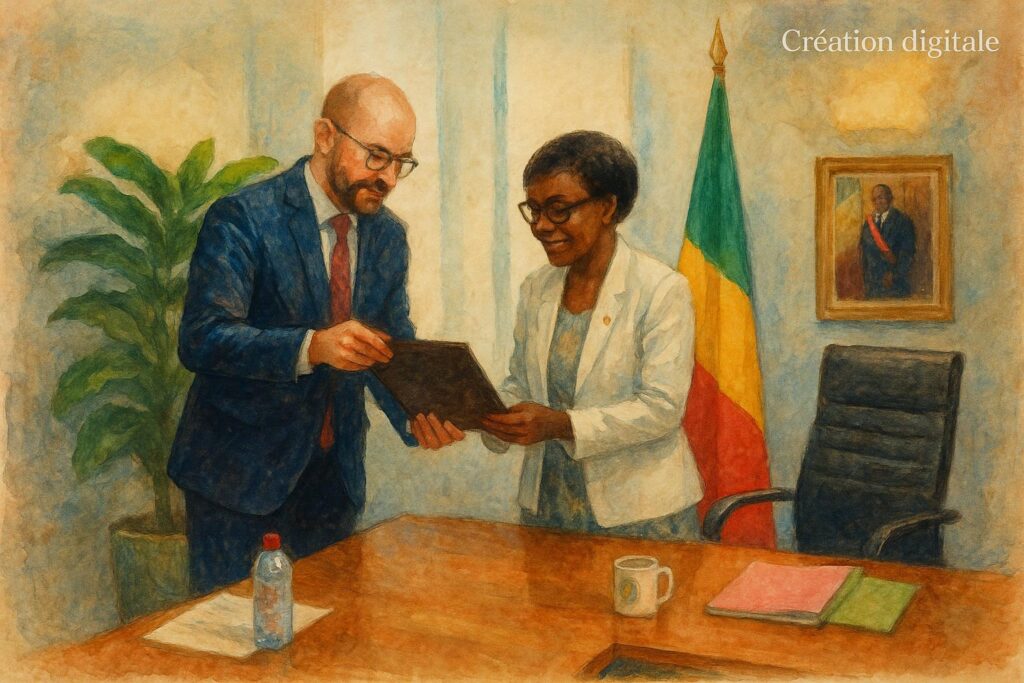

Une audience à forte portée diplomatique

Le 24 juillet à Brazzaville, le directeur sortant de l’Agence française de développement, Maurizio Cascioli, a été reçu par la ministre de l’Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault. Au-delà du caractère protocolaire de cette audience d’adieu, l’entretien a conforté la place centrale qu’occupe le partenariat franco-congolais dans l’architecture régionale de la gouvernance climatique. Les deux personnalités ont réaffirmé la nécessité d’intégrer l’adaptation aux changements climatiques dans l’ensemble des politiques publiques sectorielles, conformément à la trajectoire voulue par les plus hautes autorités congolaises.

Un bilan enraciné dans la coopération

Depuis quatre ans, l’AFD a accompagné la République du Congo sur des projets à la fois structurants et ciblés, illustrant la complémentarité entre financements internationaux et priorités nationales. Le programme de renforcement des capacités et de participation des défenseurs de l’environnement, doté en 2023 de 456 millions FCFA, constitue une pierre angulaire de ce bilan. Il a permis d’articuler expertise technique et ancrage communautaire, tout en renforçant le tissu associatif engagé dans la protection des écosystèmes forestiers.

Cap sur la résilience socio-écologique

Au cœur des échanges, l’adaptation apparaît comme un vecteur d’unité entre développement socio-économique et sauvegarde des biens publics environnementaux. Pour Arlette Soudan-Nonault, l’enjeu est « d’assurer la cohérence entre les politiques sectorielles et les impératifs climatiques », qu’il s’agisse d’agriculture résiliente, d’aménagement urbain ou de gestion intégrée des ressources en eau. Cette approche systémique fait écho aux orientations du Plan national climat et s’enracine dans la vision portée par le président Denis Sassou Nguesso en matière de diplomatie verte.

Le programme Biodel, laboratoire de bonnes pratiques

Parmi les chantiers phares évoqués figure Biodel, programme dédié à la gestion durable des forêts et à la préservation de la biodiversité. En conjuguant recherche scientifique, participation des communautés locales et mécanismes de financement innovants, Biodel prépare le terrain à une modélisation exportable dans d’autres bassins tropicaux. La République du Congo, forte de ses 22 millions d’hectares forestiers, se positionne ainsi comme un acteur incontournable de la transition écologique au niveau continental.

Financements climatiques : un levier de souveraineté

Le pays a bénéficié, pour la première fois, de fonds d’adaptation spécifiquement affectés à l’intégration climatique des politiques sectorielles. Cette enveloppe, articulée avec le Fonds vert pour le climat et soutenue techniquement par l’AFD, offre une marge de manœuvre supplémentaire aux autorités congolaises pour consolider les infrastructures de résilience. Selon Maurizio Cascioli, « les choses devraient pouvoir s’accélérer au cours des prochains mois », signe d’une confiance réciproque et d’une volonté partagée d’amplifier l’impact des investissements.

Une transition inscrite dans la temporalité africaine

L’adaptation requiert une lecture fine des temporalités : urgence des besoins, inertie des dynamiques sociales, durée des cycles budgétaires. Dans ce contexte, la stratégie congolaise privilégie la co-construction avec les partenaires techniques et financiers tout en préservant l’appropriation nationale. Cette articulation s’avère décisive pour faire converger planification à long terme et réponses immédiates aux aléas climatiques qui affectent les populations riveraines du fleuve Congo.

Une diplomatie verte consolidée

Le rôle de Brazzaville en tant que capitale politique du Bassin du Congo trouve un prolongement naturel dans sa diplomatie verte. La tenue régulière de conférences internationales consacrées aux forêts tropicales a renforcé la visibilité du pays et son pouvoir d’influence dans les négociations multilatérales. L’appui de l’AFD s’intègre à ce rayonnement, apportant expertise, réseaux et instruments financiers calibrés sur les engagements pris dans le cadre de l’Accord de Paris.

Perspectives : vers une gouvernance intégrée

À l’heure où se prépare la prochaine Conférence des Parties, les deux partenaires projettent de formaliser de nouveaux engagements ciblant la sécurité alimentaire, la santé et la planification urbaine. La mutualisation des données climatiques et l’amélioration des systèmes d’alerte précoce comptent également parmi les pistes privilégiées. Pour les observateurs, ces orientations traduisent la maturité d’une coopération qui a su passer du financement ponctuel au pilotage stratégique partagé.

Un mandat porteur d’héritage

Le départ de Maurizio Cascioli clôt une séquence fertile en innovations mais ouvre, de fait, une nouvelle ère. Le futur représentant de l’AFD héritera d’un portefeuille de projets déjà solidement arrimé à la stratégie nationale congolaise. Cette continuité garantit que les acquis—qu’il s’agisse de sensibilisation communautaire, de renforcement institutionnel ou de création d’emplois verts—seront consolidés et amplifiés.

Résilience et développement : un couple indissociable

En définitive, la dynamique d’adaptation pilotée conjointement par le Congo et l’AFD illustre la possibilité d’un développement respectueux des équilibres écologiques. Elle témoigne aussi de la capacité des États africains à façonner, aux côtés de partenaires historiques, des trajectoires de croissance bas carbone et socialement inclusives. Alors que les effets du dérèglement climatique s’intensifient, l’exemple congolais montre qu’une action coordonnée, fondée sur la science et le dialogue, demeure la réponse la plus pertinente.

Brazzaville, un carrefour de solutions climatiques

Brazzaville ambitionne de se positionner comme un laboratoire de solutions climatiques adaptées aux réalités africaines. La collaboration avec l’AFD constitue un accélérateur de cette ambition, tant par le partage d’expertises que par l’effet d’entraînement sur d’autres bailleurs et investisseurs privés. À travers ce partenariat, la République du Congo consolide son statut d’acteur clé de la transition écologique, tout en réaffirmant sa souveraineté dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques publiques.